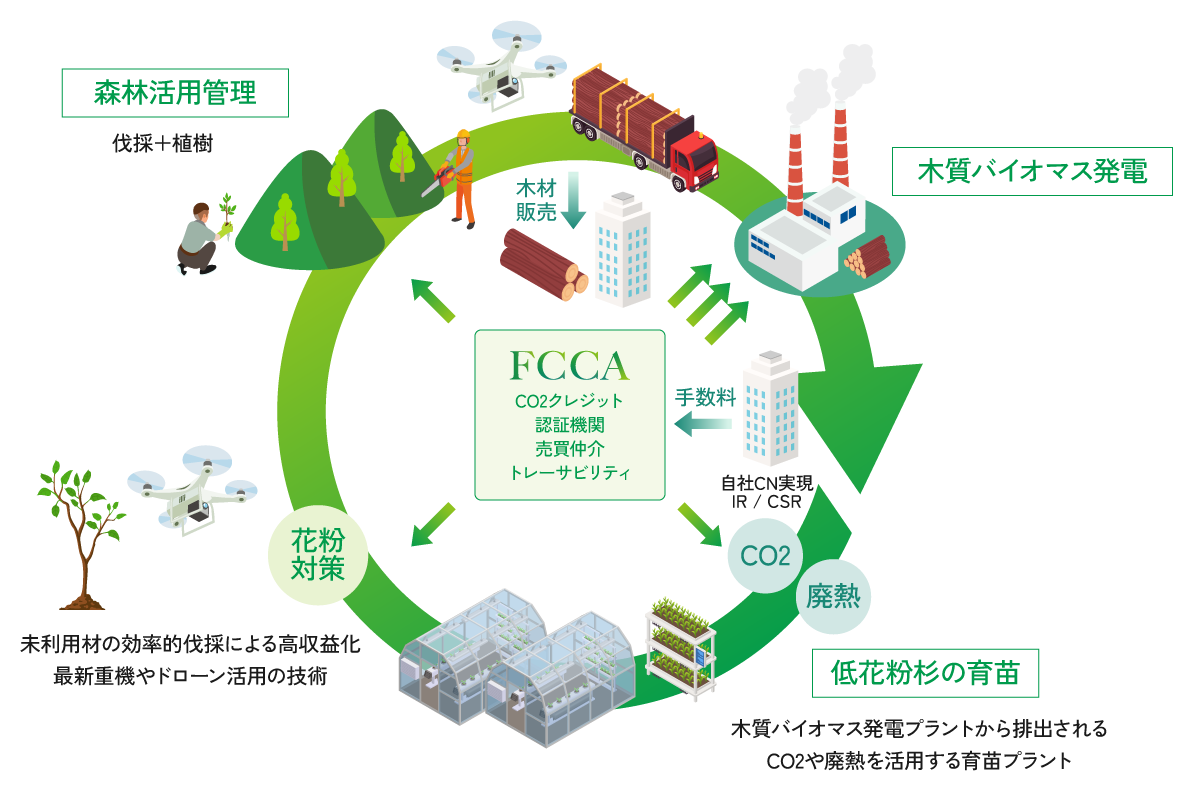

business 事業概要

現在の日本国における課題と、

私たちが考える解決策

-

森林の再生

放置林が多く、森林の環境改善や生態系の維持が困難

林業の活性化による雇用人材増と収入向上が必要 -

花粉対策

花粉の飛散量が年々増加傾向

CO2吸収量が少なく花粉飛散量が多い古木から若木への切り替えが必要 -

林業の人手不足

高齢化、なり手不足、林作業の安全性不足

収益化・安全性の改善による、林業従事者の新規確保が必要 -

CO2排出削減

パリ協定対応に向けて、森林の有効利用が不十分である

Jクレジット化の簡素化が必要 -

地方創生

全ての都道府県での自律的で持続的な社会を創生したい

建築資材の地産地消も含めた、地域・周辺産業の活性化促進 -

エネルギー問題

電源構成比率の再生可能エネルギーの占める割合が低い

バイオマス燃料の利用促進

日本国の林業の停滞について

木材の輸入自由化とともに日本の林業は衰退

昭和39年に木材輸入は全面自由化となりました。国産材の価格が高騰する一方で外材(外国産の木材)の輸入が本格的に始まったのです。

外材は国産材と比べて安く、かつ大量のロットで安定的に供給(一度にまとまった量を供給)できるというメリットがあるため、需要が高まり、輸入量が年々増大していきました。 しかも、昭和48年代後半には、変動相場制になり、1ドル=360円の時代は終わました。その後、円高が進み、海外の製品がますます入手しやすくなりました。

これらの影響で、昭和55年頃をピークに国産材の価格は落ち続け、日本の林業経営は苦しくなっていきました。

国産材の価格の低迷によりさまざまな問題が引き起こされた

国産材の価格の低迷によりさまざまな問題が引き起こされた現在、間伐を中心とした保育作業や伐採・搬出等に掛かる費用も回収できず、林業はすっかり衰退してしまいました。間伐をはじめとする森林の整備(手入れ)を行ったり、主伐(収穫のための伐採)を行っても採算がとれず、赤字になってしまうのです。

林業経営者の意欲は低下し、若者は都市部へ雇用を求めるようになりました。また、林業以外に目立った産業のない山村地域では、林業の衰退とともに、地域の活力も低下し、林業離れによる後継者不足、林業就業者の高齢化、山村問題、限界集落と呼ばれる問題まで起こっています。昭和30年には木材の自給率が9割以上であったものが、今では2~3割にまで落ち込んでいます。日本は国土面積の67%を森林が占める世界有数の森林大国でありながら供給されている木材の8割は外国からの輸入に頼っているといういびつな現状になっています。